- アナログRGB21ピンコネクター ピン配置

- スーパーファミコン用純正RGBケーブル SHVC-010 のコンデンサの液漏れ

- PS用純正RGBケーブル SCPH-1050 の結線

- AVアダプタ SCPH-1160 のバージョン

- マイクロスイッチのチャタリングの様子の観測

- Vista環境にて、PL-2303を使用したUSB接続COMポートで、TEXCELLのRubyシリアル通信ライブラリを用いてデータを受信できない。その原因と対処法

- OR-216 16KB増設RAMカートリッジ の主要部品

- TURBO FILE TWIN、他 の主要部品

- SG-1000II 後期版 主要部品表

- ジョイスティック SG-1000系とMSX系2ボタンアタリ仕様

- SG-1000系のジョイスティックポートのピン配列

- SSOP(ピン間0.65mm)の石なんて嫌いだーっ!

- GETでspamを投稿する奴への対策

- AVアダプタ SCPH-1160 の内部結線

- テレビジョン受信機とアナログ周辺機器との相互接続(21ピンマルチコネクタ)

* アナログRGB21ピンコネクター ピン配置

#RGB #資料 #メモ

(配列は、中継ジャック半田面から見た場合を想定)

日本電子機械工業会 TTC-003準拠

(注1) Ym入力:画面上の映像信号の輝度を制御する信号

(注2) Ys入力:画面上の映像信号と外部(赤・緑・青入力)信号を切り替えるための制御信号

転記元:

トリニトロンカラーモニター CPS-14F1 取扱説明書 13p

| 21 | フレームGND | ||

| 青入力 | 20 | ||

| 19 | 緑入力 | ||

| GND(青) | 18 | ||

| 17 | GND(緑) | ||

| Ys入力 | 16 | ||

| 15 | 赤入力 | ||

| GND(Ys Ym) | 14 | ||

| 13 | GND(赤) | ||

| Ym入力 | 12 | ||

| 11 | AV Ctrl入力 | ||

| 映像出力 | 10 | ||

| 9 | 映像入力 | ||

| GND(映像出力) | 8 | ||

| 7 | GND(映像入力) | ||

| GND(映像出力) | 6 | ||

| 5 | 音声入力R | ||

| GND(音声出力) | 4 | ||

| 3 | GND(音声入力) | ||

| 音声出力 | 2 | ||

| 1 | 音声入力L |

| ピン番号 | 信号 |

| 1 | 音声入力 (408mVrms 47kΩ) |

| 2 | 音声出力 (408mVrms 5kΩ) |

| 3 | アース |

| 4 | アース |

| 5 | 音声入力 (408mVrms 47kΩ) |

| 6 | 音声出力 (408mVrms 5kΩ) |

| 7 | アース |

| 8 | アース |

| 9 | 映像/同期入力 (1Vp-p 75Ω 同期負) |

| 10 | 映像/同期出力 (1Vp-p 75Ω 同期負) |

| 11 | AVコントロール入力 |

| 12 | Ym入力 (注1) |

| 13 | アース |

| 14 | アース |

| 15 | 赤入力 (0.7vp-p 75Ω 正極性) |

| 16 | Ys入力 (注2) |

| 17 | アース |

| 18 | アース |

| 19 | 緑入力 (0.7vp-p 75Ω 正極性) |

| 20 | 青入力 (0.7vp-p 75Ω 正極性) |

| 21 | プラグシールド |

(注1) Ym入力:画面上の映像信号の輝度を制御する信号

(注2) Ys入力:画面上の映像信号と外部(赤・緑・青入力)信号を切り替えるための制御信号

転記元:

トリニトロンカラーモニター CPS-14F1 取扱説明書 13p

* スーパーファミコン用純正RGBケーブル SHVC-010 のコンデンサの液漏れ

#RGB #メモ

スーパーファミコン用純正RGBケーブル SHVC-010 は、一部にコンデンサが液漏れしているものがある。割合は1/10ぐらい?

新品未開封のでも液漏れしているのがある。使用条件によるものではないっぽい。外見は大丈夫でも容量が抜けていることもある。

そんなわけで、まだ無事でもコンデンサを交換しておいた方が安心。

↓は、ジャンクコーナーで発掘した中古品。

余談:

RGBのカップリングコンデンサを本体に内蔵せずにケーブル側に入れたのは、滅多に使われないRGB出力のために大きめの電解コンデンサが3つ増えるのを避けたためだろう。もしも本体に内蔵していたら、SFCの故障率はもっと高くなったかもしれない。

2010年現在でも SHVC-010 の新品は比較的容易に入手できる。ということは、ずいぶん売れ残ったわけだ。SFCより後のゲーム機(Nintendo64 NUS-001、スーパファミコンJr. SHVC-101)がRGB出力非対応になったのも仕方ない。RGB出力を省いて節約できるものは結構多く、対応して増える売り上げは微々たるものだろうから。

#でも、スーファミJr.がS信号出力まで無いのはどうかと思う。

スーパーファミコン用純正RGBケーブル SHVC-010 は、一部にコンデンサが液漏れしているものがある。割合は1/10ぐらい?

新品未開封のでも液漏れしているのがある。使用条件によるものではないっぽい。外見は大丈夫でも容量が抜けていることもある。

そんなわけで、まだ無事でもコンデンサを交換しておいた方が安心。

↓は、ジャンクコーナーで発掘した中古品。

余談:

RGBのカップリングコンデンサを本体に内蔵せずにケーブル側に入れたのは、滅多に使われないRGB出力のために大きめの電解コンデンサが3つ増えるのを避けたためだろう。もしも本体に内蔵していたら、SFCの故障率はもっと高くなったかもしれない。

2010年現在でも SHVC-010 の新品は比較的容易に入手できる。ということは、ずいぶん売れ残ったわけだ。SFCより後のゲーム機(Nintendo64 NUS-001、スーパファミコンJr. SHVC-101)がRGB出力非対応になったのも仕方ない。RGB出力を省いて節約できるものは結構多く、対応して増える売り上げは微々たるものだろうから。

#でも、スーファミJr.がS信号出力まで無いのはどうかと思う。

* PS用純正RGBケーブル SCPH-1050 の結線

#RGB #資料

紫以外はシールド線(同軸ケーブルとは言えないかも)。

AVマルチコネクタ側は、各シールド線の外皮は共通GND。コネクタ側で映像と音声のGNDが繋がっている。

21ピンコネクタ側は、映像GND,音声GND,フレームGNDが別個に処理されている。

色の対応はAVアダプタ SCPH-1160 と一致している

| 線の色 | 機能 |

| 赤 | Red |

| 緑 | Green |

| 青 | Blue |

| 茶 | Audio L |

| 橙 | Audio R |

| 紫 | +5V |

| 外皮 | GND |

紫以外はシールド線(同軸ケーブルとは言えないかも)。

AVマルチコネクタ側は、各シールド線の外皮は共通GND。コネクタ側で映像と音声のGNDが繋がっている。

21ピンコネクタ側は、映像GND,音声GND,フレームGNDが別個に処理されている。

色の対応はAVアダプタ SCPH-1160 と一致している

* AVアダプタ SCPH-1160 のバージョン

#RGB #メモ

AVアダプタ SCPH-1160 には、ケーブルが脱着式のコネクタの物とそうでないのがある。

後の物がコストダウンのために脱着不可のになったと思っていたが、そうではないっぽい。

「1998.7.4A」の印字があるのは脱着できるが、「1997.2.4C」「1997.3.2A」の印字のは脱着不可だった。むしろ、作りやすくするために後のが脱着式になったのかもしれない。

今回調べたのは中古のなので、外装と基板が一致していない可能性も無いではない。…が、その可能性は低いと思う。

AVアダプタ SCPH-1160 には、ケーブルが脱着式のコネクタの物とそうでないのがある。

後の物がコストダウンのために脱着不可のになったと思っていたが、そうではないっぽい。

「1998.7.4A」の印字があるのは脱着できるが、「1997.2.4C」「1997.3.2A」の印字のは脱着不可だった。むしろ、作りやすくするために後のが脱着式になったのかもしれない。

今回調べたのは中古のなので、外装と基板が一致していない可能性も無いではない。…が、その可能性は低いと思う。

* マイクロスイッチのチャタリングの様子の観測

#電子工作 #実験 #メモ

色々不毛で不便。ハードウェア的にパッチをあてるために、まずは、マイクロスイッチのチャタリングの挙動を観測してみた

PICkit2の1ch,2chには内蔵の4.7kΩプルダウンがある。なので、マイクロスイッチのコモンを1chに接続。NO接点にPICkit2のVDDを接続し、VDD出力にチェックを入れる。

トリガを1chの立ち上がりに設定し、RUNして、スイッチを押す。

IME3.0のチャタリングは、こんなパルスを拾った結果なのだろうか。

H/Lで+1/-1してカウンタを増減させて、上下の閾値に達したら論理確定、ってあたりが確実か。

パラメータは、500μ秒の連続ON/OFFで切り替わるぐらいで。マウスのボタンなら、0.5ms遅延したところで全く問題ない。

マイコンを使うことを考えていたが、素直に積分+シュミットトリガゲートの方が…いや、5ch分のCRは場所食いだ。無駄に集積回路を使うけどマイコンの方が部品点数は少なくて済む。

はじめに

チャタリングによるダブルクリックが頻発する IntelliMouse Explorer 3.0 を、Windows上で動くフリーソフトの ChatteringCanceler を用いて騙し騙し使っている。色々不毛で不便。ハードウェア的にパッチをあてるために、まずは、マイクロスイッチのチャタリングの挙動を観測してみた

機材

PICkit2のソフトに簡易ロジアナ機能があるので、それを利用。3chまでしか観測できないけど、1chあれば十分。PICkit2の1ch,2chには内蔵の4.7kΩプルダウンがある。なので、マイクロスイッチのコモンを1chに接続。NO接点にPICkit2のVDDを接続し、VDD出力にチェックを入れる。

トリガを1chの立ち上がりに設定し、RUNして、スイッチを押す。

結果

0.5msでだいたい安定するが、1.5ms程度まではチャタリングが時折発生する。

IME3.0のチャタリングは、こんなパルスを拾った結果なのだろうか。

対策

色々な手法はあるけど、はて、どうしたものか…。H/Lで+1/-1してカウンタを増減させて、上下の閾値に達したら論理確定、ってあたりが確実か。

パラメータは、500μ秒の連続ON/OFFで切り替わるぐらいで。マウスのボタンなら、0.5ms遅延したところで全く問題ない。

マイコンを使うことを考えていたが、素直に積分+シュミットトリガゲートの方が…いや、5ch分のCRは場所食いだ。無駄に集積回路を使うけどマイコンの方が部品点数は少なくて済む。

* Vista環境にて、PL-2303を使用したUSB接続COMポートで、TEXCELLのRubyシリアル通信ライブラリを用いてデータを受信できない。その原因と対処法

#プログラミング #Ruby #シリアルポート

同じ接続対象機器・同じプログラムでも、レガシーな COM1 に繋いだならば受信できる。

同じ接続対象機器・同じUSB接続シリアルポート・同じプログラムで、WindowsXP 環境では受信できる。

ドライバのバグか?

ReadFileでそのバイト数読むと指示しているのだから、問題ない…と思う。問題あったとしても、常に0バイトよりはマシだ。

UC-232Aのドライバは、uc232a_windows_vista.rar (Ver._v1.0 2007-7-10)を使用。

URS232GFは、Vista標準ドライバで利用できるとの事だが、できなかった。「URS232GFは一部ロットにて使用できません。」とのこと。チップ製造元であるProlificのサイトから、PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.zip (2009/7/23 v1.0.5.18 )をダウンロードし、インストール。

上記2点、チップ自体は同じか。ならば、ドライバもほぼ同一なのだろう。

http://www.texcell.co.jp/ruby/wincom/rubywincom.html

hirax.net::wincom.rbのCOM10以上対応

http://www.hirax.net/diaryweb/2009/07/29.html

Serial Communications in Win32

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810467.aspx

Windows/Vista/USB-RS232C(シリアル) - Tomocha WikiPlus

Windows Vista で動く、USB-RS232C変換ケーブル情報

http://wiki.tomocha.net/Windows_Vista_USB-RS232C.html

事象

Windows Vista の環境にて、USB接続のCOMポート(シリアルポート)を介して繋いだ機器のデータを、TEXCELLのRubyシリアル通信ライブラリ wincom.rb にて全く受信できない。teratermでは受信できる。。同じ接続対象機器・同じプログラムでも、レガシーな COM1 に繋いだならば受信できる。

同じ接続対象機器・同じUSB接続シリアルポート・同じプログラムで、WindowsXP 環境では受信できる。

原因

Vista環境にて、USB接続シリアルポートでは、ReadFileを実行した際、「読み取ったバイト数」として常にゼロが帰ってくるため。ドライバのバグか?

対処

ReadFileの「読み取ったバイト数」は使わず、ClearCommErrorを実行した際に得られた COMSTAT構造体 の「受信バッファにあるデータのバイト数」を使う。ReadFileでそのバイト数読むと指示しているのだから、問題ない…と思う。問題あったとしても、常に0バイトよりはマシだ。

def receive

(中略)

# rcvchar = @wcrecv.unpack("a#{irlen[0]}")[0]

rcvchar = @wcrecv.unpack("a#{ilen}")[0]

補足

試したUSB接続シリアルポートアダプタは、以下2点。UC-232Aのドライバは、uc232a_windows_vista.rar (Ver._v1.0 2007-7-10)を使用。

URS232GFは、Vista標準ドライバで利用できるとの事だが、できなかった。「URS232GFは一部ロットにて使用できません。」とのこと。チップ製造元であるProlificのサイトから、PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.zip (2009/7/23 v1.0.5.18 )をダウンロードし、インストール。

上記2点、チップ自体は同じか。ならば、ドライバもほぼ同一なのだろう。

あとがき

今までTEXCELLのwincom.rbをありがたく便利なブラックボックスとして使わせて頂いていたのだが、中身を見て、色々と面倒な Win32API を隠蔽してくれていた事を実感した。今回必要に迫られてベールの下を覗いたけど、Win32APIは直接触らずに済むならそうしたい代物だ。関連ページ

TEXCELL Rubyシリアル通信ライブラリhttp://www.texcell.co.jp/ruby/wincom/rubywincom.html

hirax.net::wincom.rbのCOM10以上対応

http://www.hirax.net/diaryweb/2009/07/29.html

Serial Communications in Win32

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810467.aspx

Windows/Vista/USB-RS232C(シリアル) - Tomocha WikiPlus

Windows Vista で動く、USB-RS232C変換ケーブル情報

http://wiki.tomocha.net/Windows_Vista_USB-RS232C.html

* OR-216 16KB増設RAMカートリッジ の主要部品

#資料 #部品取り?

CASIOのMSX KB-7 用の増設RAM

80年代の香り漂う構成だ。

CASIOのMSX KB-7 用の増設RAM

| HM48416AP-15 | DRAM (16K*4 = 64Kbit) | 日立 |

| HM48416AP-15 | DRAM (16K*4 = 64Kbit) | 日立 |

| M74LS157P | 三菱 | |

| M74LS157P | 三菱 | |

| M74LS04P | 三菱 | |

| M74LS010P | 三菱 | |

| M74LS074AP | 三菱 |

80年代の香り漂う構成だ。

* TURBO FILE TWIN、他 の主要部品

#資料 #部品取り

1MbitのSRAM目当てにターボファイルツインを捜すのもいいかも。

TURBO FILE TWIN の主要部品

| 番号 | 型番 | 機能 | メーカー | 備考 |

| U1 | uPD431000AGW-85L | SRAM (128K*8 = 1Mbit) | NEC | |

| U2 | - | カスタムチップ | ASCII | |

| U3 | HM62256LFP-10T | SRAM(32K*8 = 256Kbit) | 日立 | |

| U4 | HC04 | ゲート | 日立 | |

| U5 | MB3790 | バッテリバックアップ制御 | 富士通 | |

| C1 | 5.5V 0.047F | 電気二重層コンデンサ | ? |

1MbitのSRAM目当てにターボファイルツインを捜すのもいいかも。

サウンドノベルツクールの主要部品

| 番号 | 型番 | 機能 | メーカー | 備考 |

| U1 | SHVC-ZSNJ-0 | MASK ROM | 不明 | |

| U2 | LH512NF-10TTL | SRAM (64K*8 = 512Kbit) | SHARP | |

| U3 | MAD-1 XLU2230 | 不明 | 不明 | |

| U4 | F411B | 不明 | Nintendo |

サテラビュー8Mメモリーパックの主要部品

| 番号 | 型番 | 機能 | メーカー | 備考 |

| U1 | LH28F800SUT-Z1 | Flash Memory (8Mbit 512K*8|1M*8) | SHARP | ピン間隔 0.5mm |

ターボファイルGB の主要部品

| 番号 | 型番 | 機能 | メーカー | 備考 |

| U1 | LH28F800BVE-TL10 | Flash Memory (8Mbit) | SHARP | |

| U4 | BS62LV1024TC | SRAM (128K*8 = 1Mbit) | Brilliance Semiconductor | TSOP-32 (ピン間隔 0.5mm) |

* SG-1000II 後期版 主要部品表

#資料 #SEGA #SG-1000II

| IC1 | LH00080A | Z80 | SHARP |

| IC2 | TMM2009P-B | SRAM(8K Bit ?) | Toshiba |

| IC3 | 無 | ||

| IC4 | MB74LS32 | Quad 3 Input OR | 富士通 |

| IC5 | 無 | ||

| IC6 | 無 | ||

| IC7 | AN7805 | 5Vレギュレータ | 松下 |

| IC8 | 74LS257A | Quad 3-State 2 to 1 | 松下 |

| IC9 | 74LS257A | Data Selectors | 松下 |

| IC10 | 315-5066 | VDPと音源を集積? | SEGA |

| IC11 | MB81416-12 | DRAM(NMOS 64K Bit) | 富士通 |

| IC12 | MB81416-12 | DRAM(NMOS 64K Bit) | 富士通 |

* ジョイスティック SG-1000系とMSX系2ボタンアタリ仕様

#資料 #ジョイスティック #SEGA #SG-1000 #MSX #アタリ仕様

※1

SG-1000,SC-3000はNC?

SG-1000II,MarkIIIは+5V

※2

SJ-150は、NC

SG-1000II,MarkIII本体側は、GND

SG-1000系のジョイスティックポートのピン配列

http://baku.homeunix.net/WiKi/rnx/index.rb?1245514017.txt

MSX仕様のジョイスティックポートのピン配列

http://baku.homeunix.net/WiKi/rnx/index.rb?1245514224.txt

| - | SG-1000系 | MSX系 | - | |

| 1 | 上 | = | 上 | 1 |

| 2 | 下 | = | 下 | 2 |

| 3 | 左 | = | 左 | 3 |

| 4 | 右 | = | 右 | 4 |

| 5 | +5V(※1) | ≒ | +5V | 5 |

| 6 | トリガ1 | = | トリガA | 6 |

| 7 | NC | GND (※2) | ≠ | トリガB | 7 |

| 8 | コモン(GND) | ≒ | コモン | 8 |

| 9 | トリガ2 | ≠ | GND | 9 |

| - | SG-1000系 | MSX系 | - | |

| 1 | 上 | = | 上 | 1 |

| 2 | 下 | = | 下 | 2 |

| 3 | 左 | = | 左 | 3 |

| 4 | 右 | = | 右 | 4 |

| 6 | トリガ1 | = | トリガA | 6 |

| 5 | +5V(※1) | ≒ | +5V | 5 |

| 8 | コモン(GND) | ≒ | コモン | 8 |

| - | - | - | - | - |

| 9 | トリガ2 | × | トリガB | 7 |

| 7 | GND (※2) | × | GND | 9 |

※1

SG-1000,SC-3000はNC?

SG-1000II,MarkIIIは+5V

※2

SJ-150は、NC

SG-1000II,MarkIII本体側は、GND

SG-1000系のジョイスティックポートのピン配列

http://baku.homeunix.net/WiKi/rnx/index.rb?1245514017.txt

MSX仕様のジョイスティックポートのピン配列

http://baku.homeunix.net/WiKi/rnx/index.rb?1245514224.txt

* SG-1000系のジョイスティックポートのピン配列

#資料 #ジョイスティック #SEGA

SC-3000, SG-1000, SG-1000II, SEGA MarkIII, MASTER SYSTEM のジョイスティックポート

※1

SG-1000,SC-3000はNC?

SG-1000II,MarkIIIは+5V

※2

SJ-150は、NC

SG-1000II,MarkIII本体側は、GND

参考実物

SJ-150 (SG-1000II付属ジョイパッド)

SG-1000II 後期版

SEGA MarkIII

参考資料

Enri's Home PAGE (SG-1000)

http://www2.odn.ne.jp/~haf09260/Sg1000/EnrSG.htm

Enri's Home PAGE (SC-3000)

http://www2.odn.ne.jp/~haf09260/Sc3000/EnrSC.htm

メガドラの6ボタンパッドの登場まで(SC-3000~マスターシステム~メガドライブ1)、セガのゲーム機でのゲームの最大の敵は操作しづらいコントローラだった、と思う。

SC-3000, SG-1000, SG-1000II, SEGA MarkIII, MASTER SYSTEM のジョイスティックポート

| 1 | 上 |

| 2 | 下 |

| 3 | 左 |

| 4 | 右 |

| 5 | +5V(※1) |

| 6 | トリガ1 |

| 7 | NC | GND (※2) |

| 8 | コモン(GND) |

| 9 | トリガ2 |

※1

SG-1000,SC-3000はNC?

SG-1000II,MarkIIIは+5V

※2

SJ-150は、NC

SG-1000II,MarkIII本体側は、GND

参考実物

SJ-150 (SG-1000II付属ジョイパッド)

SG-1000II 後期版

SEGA MarkIII

参考資料

Enri's Home PAGE (SG-1000)

http://www2.odn.ne.jp/~haf09260/Sg1000/EnrSG.htm

Enri's Home PAGE (SC-3000)

http://www2.odn.ne.jp/~haf09260/Sc3000/EnrSC.htm

メガドラの6ボタンパッドの登場まで(SC-3000~マスターシステム~メガドライブ1)、セガのゲーム機でのゲームの最大の敵は操作しづらいコントローラだった、と思う。

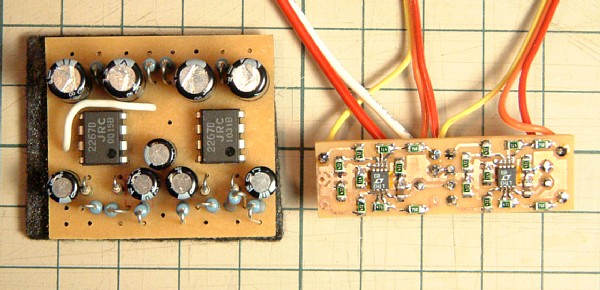

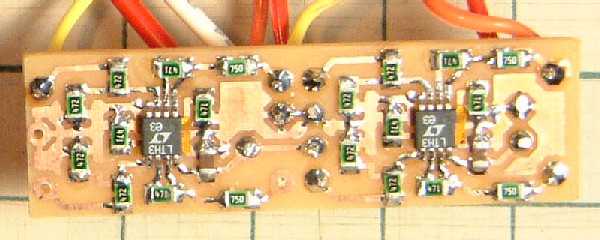

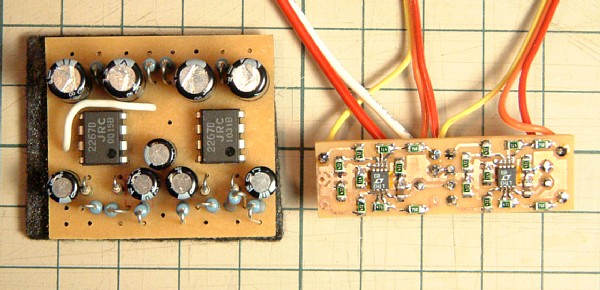

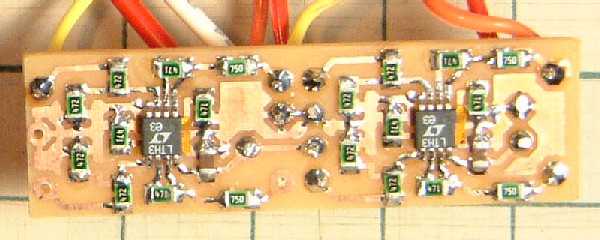

* SSOP(ピン間0.65mm)の石なんて嫌いだーっ!

#電子工作 #RGB #部品調達

石だけが小さくても、手作りの片面基板じゃその他の部品等で場所を食うから、石自体の小ささほどには基板が小さくならないし。

2.0x1.25mmのチップ抵抗がひどくでかく感じるのは奇妙に感じる。とはいえ、1608にしても、扱いがぐっと面倒になる割には回路全体は小さく作れないだろうしなぁ。

手作業では、ただのSOP(ピン間1.25mm)あたりが、小ささと作業性のバランスが取れていると思う。

RSオンラインで買える高速オペアンプで一番安い(@280)と言うことでLT6206を買ったのだけど、SOPのを扱っているLMH6682MA(@340)かLMH6683(3回路、@560)がいいか?

あるいは、RGBにバイアスがかかっていないSG-1000II等なら、利得2倍固定3回路のLT6550をピン間0.5mmは我慢して使うか。

石だけが小さくても、手作りの片面基板じゃその他の部品等で場所を食うから、石自体の小ささほどには基板が小さくならないし。

2.0x1.25mmのチップ抵抗がひどくでかく感じるのは奇妙に感じる。とはいえ、1608にしても、扱いがぐっと面倒になる割には回路全体は小さく作れないだろうしなぁ。

手作業では、ただのSOP(ピン間1.25mm)あたりが、小ささと作業性のバランスが取れていると思う。

RSオンラインで買える高速オペアンプで一番安い(@280)と言うことでLT6206を買ったのだけど、SOPのを扱っているLMH6682MA(@340)かLMH6683(3回路、@560)がいいか?

あるいは、RGBにバイアスがかかっていないSG-1000II等なら、利得2倍固定3回路のLT6550をピン間0.5mmは我慢して使うか。

* GETでspamを投稿する奴への対策

#RandomNote #掲示板spam対策

後述のように、GETでspamを投稿を試みるロボットがある。

そのようなリクエストにより、OR検索が行われ、最近の検索ワードがめちゃくちゃになる。

…というわけで、とりあえず、超やっつけで対策。

(ヘッダとフッタは返す)

(ReadMore...)

後述のように、GETでspamを投稿を試みるロボットがある。

そのようなリクエストにより、OR検索が行われ、最近の検索ワードがめちゃくちゃになる。

…というわけで、とりあえず、超やっつけで対策。

def do_search

@word = @param['word']

if @word.size > 32

print_header

print_footer

return

end

検索用の文字列が32文字以上なら、何も処理を行わずに終了する。(ヘッダとフッタは返す)

(ReadMore...)

* AVアダプタ SCPH-1160 の内部結線

#RGB #資料

| ピン番号 | 線の色 | 機能 |

| 1 | 緑 | Green |

| 2 | 赤 | Red |

| 3 | 紫 | +5V |

| 4 | 青 | Blue |

| 5 | 桃 | GND (RGB) |

| 6 | 白 | C |

| 7 | 黄色 | Video |

| 8 | 薄緑 | Y |

| 9 | 橙 | Audio R |

| 10 | 灰 | GND (Video) |

| 11 | 茶 | Audio L |

| 12 | 黒 | GND (Audio) |

| フレーム | 外皮 | GND |

* テレビジョン受信機とアナログ周辺機器との相互接続(21ピンマルチコネクタ)

#RGB

http://www.jamma.or.jp/siryou/siryou02/JV_QA3.pdf

ホーム > データベース検索 > 旧規格・廃止規格検索 > JIS規格詳細表示

JEITA 標準化センター - JEITA規格リスト

http://tsc.jeita.or.jp/tsc/standard/tsc-haisi.html

http://www.jamma.or.jp/siryou/siryou02/JV_QA3.pdf

Q 1.7 :メイン基板のビデオ出力のインピーダンスは何故、この値になっているのですか?

A 1.7 :家電規格「JISC5591 日本工業規格テレビジョン受信機とアナログ周辺機器との相互接続(21ピンマルチコネクタ)」と可能な限り整合化しています

ホーム > データベース検索 > 旧規格・廃止規格検索 > JIS規格詳細表示

| 規格番号 | JISC5591 |

| 規格名称 | テレビジョン受信機とアナログ周辺機器との相互接続(21ピンマルチコネクタ) |

| 制定年月日 | 1988/05/01 |

| 最新確認年月日 | 1999/06/20 |

JEITA 標準化センター - JEITA規格リスト

http://tsc.jeita.or.jp/tsc/standard/tsc-haisi.html

| 規格番号 | CPR-1201 |

| 名称 | テレビジョン受信機とアナログ周辺機器との相互接続 |

| 廃止年月 | 2003年3月 |

| 備考 | 使用されていないRGB コネクタである為 |