* spam投稿司令塔とゾンビの兵隊

2006/10/25,22:18:17,209.67.214.90,"server1.xpressaccess.com","-","-",GET,"/BBS/BBS.cgi","","1.1",200 2006/10/25,22:18:19,201.13.121.178,"201-13-121-178.dsl.telesp.net.br","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.1",404 2006/10/25,22:18:22,86.55.117.135,"","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.1",404 2006/10/25,22:18:27,59.94.9.179,"","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.1",404server1.xpressaccess.comがフォームを取得した後、OpenProxy経由での書き込みを試みている様子がはっきりとわかる。

対象BBSは、DSBLに登録されているホストには問答無用で404を返すように改造してあるので、投稿自体は失敗に終わっている。

しかし、司令塔みたいなserver1.xpressaccess.comはDSBLには登録されていない。ただの想像だが、DSBLとかに登録されないように運用しているのだろう。BBQでも引っかからないし。で、潰してもいい人様の穴のあいたマシンを踏み台にして、実際のspam投稿を行う、と。

以下は、他にもあった同様の痕跡。

2006/10/24,23:38:14,72.36.151.106,"dcwindows.net","-","-",GET,"/BBS/BBS.cgi","","1.1",200 2006/10/24,23:38:23,200.204.126.148,"200-204-126-148.dsl.telesp.net.br","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.1",404 2006/10/24,23:38:32,61.95.205.88,"dsl-KK-static-088.205.95.61.touchtelindia.net","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.0",404 2006/10/24,23:38:33,221.247.27.81,"221x247x27x81.ap221.ftth.ucom.ne.jp","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.0",404 2006/10/24,23:38:36,59.94.101.21,"","-","-",POST,"/BBS/BBS/BBS.cgi","","1.1",404

#掲示板spam対策 #Web

* ダブルクリック用ボタン

A4Tech GLaser X6:透明ガラス面でも使えるレーザーマウス - Engadget Japanese

http://japanese.engadget.com/2006/10/24/a4tech-glaser-x6/

>一回押すだけで二度押しになるという卒倒するほど画期的な「ダブルクリックボタン」

あほだーっ!と最初思ったけど、悪くない発想かも。

こーゆー機能はたいていソフト側(IntelliPointとか)でつけるものだけど、ハードの方で単純にクリックを短時間に2回行うってのなら、WindowsだろうがUNIX+Xだろうがお構いなしだよなー。

#電子工作

http://japanese.engadget.com/2006/10/24/a4tech-glaser-x6/

>一回押すだけで二度押しになるという卒倒するほど画期的な「ダブルクリックボタン」

あほだーっ!と最初思ったけど、悪くない発想かも。

こーゆー機能はたいていソフト側(IntelliPointとか)でつけるものだけど、ハードの方で単純にクリックを短時間に2回行うってのなら、WindowsだろうがUNIX+Xだろうがお構いなしだよなー。

#電子工作

* PC-98用光学マウスを作るために

光学マウスに搭載されているセンサは、XYのAB相を出力しているのがある。

手持ちの部品取りにとっておいたマウスの、PixArtのセンサPAN101 (PAN101BOI-204)

http://www.pixart.com.tw/productsditel.asp?ToPage=1&productclassify_id=1&productclassify2_id=16

にはそういう信号が出ているようだ。

…ってことは、PS/2とかUSBのチップを取り払って、9ピンのコネクタをつけて配線すれば、PC-9801用光学マウスの出来上がり?

#電子工作 #PC-98

* EPSONのPOSレジ用蛍光表示モジュールの制御方法

ハードオフのジャンクコーナーにて100円で入手した。

とりあえず、検索した情報をメモ

カスタマディスプレイ 仕様概要

http://www.epson.jp/products/sasport/dm_disp/disp3.htm

DM-D110カスタマディスプレィ

http://www.technoveins.co.jp/products/custmerdisp/dmd110.htm

EPSON Advanced Printer DriverからDM-D110STに表示を行う

http://www.technoveins.co.jp/technical/dmd110advdrv/index.htm

~ POSレジ用カスタマーディスプレイ応用法 ~

http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/customerdisp/customerdisp1.htm

ジャンクの蛍光パネル ? Portal

http://www.mkusunoki.net/z-gypsy/kousaku/dm-d203-012.html

#電子工作 #ジャンク

とりあえず、検索した情報をメモ

カスタマディスプレイ 仕様概要

http://www.epson.jp/products/sasport/dm_disp/disp3.htm

DM-D110カスタマディスプレィ

http://www.technoveins.co.jp/products/custmerdisp/dmd110.htm

EPSON Advanced Printer DriverからDM-D110STに表示を行う

http://www.technoveins.co.jp/technical/dmd110advdrv/index.htm

~ POSレジ用カスタマーディスプレイ応用法 ~

http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/customerdisp/customerdisp1.htm

ジャンクの蛍光パネル ? Portal

http://www.mkusunoki.net/z-gypsy/kousaku/dm-d203-012.html

#電子工作 #ジャンク

* 人とロボットを区別したい

* GetHTMLWにお引き取り願う

ログを見たら、"Pockey-GetHTML/4.12.0 (Win32; GUI; ix86)"を名乗るUAがものすごい勢い(秒間数アクセス)で根こそぎ(RandomNoteの項目まで)さらっていった形跡があった。

検索してみたところ、GetHTMLWとのこと。

あ゛ー、俺、昔使っていたよ…。ダイヤルアップ時代ならともかく、数メガbps当たり前の今日日動かすと恐ろしいことになるのだな。

プロキシモードで一度見た記事をため込んで使う分にはとても便利で有用なソフトだと思うのだけど、まるごと取得は勘弁。

というわけで、ちゃんとrobots.txtは読むので、一部動的ページからお引き取り願うことにした。

4.12以前は丸ごとお引き取り願うべきかなー。

参考:

先読みソフトについて [Archive] - XREA SUPPORT BOARD

http://sb.xrea.com/archive/index.php/t-1388.html

#Web

検索してみたところ、GetHTMLWとのこと。

あ゛ー、俺、昔使っていたよ…。ダイヤルアップ時代ならともかく、数メガbps当たり前の今日日動かすと恐ろしいことになるのだな。

★★ GetHTML Ver.4.13, GetHTMLW Ver.7.13 より、★★とのことだけど、使用者は古いのを使っていたようだな。

(1) 同一サーバ(ホスト)への同時取得数が 1 に固定されました

(2) 同一サーバ(ホスト)への連続取得に対し、1秒の wait をデフォルトで入れました

上記は、ブロードバンド化に伴う Web サーバへの負荷を軽減する為の措置です。

プロキシモードで一度見た記事をため込んで使う分にはとても便利で有用なソフトだと思うのだけど、まるごと取得は勘弁。

というわけで、ちゃんとrobots.txtは読むので、一部動的ページからお引き取り願うことにした。

4.12以前は丸ごとお引き取り願うべきかなー。

参考:

先読みソフトについて [Archive] - XREA SUPPORT BOARD

http://sb.xrea.com/archive/index.php/t-1388.html

#Web

* spam投稿ロボットと302

spammerの投稿用リストに問題でもあったのか、そもそも存在しない/bbs/bbs.cgiへのアクセスが見られる。

せっかくだから、実験用に302を返すだけのページを用意してみたところ…

へぇ、302を追いかけるのね。

これを利用して、spammerからのアクセスだったら、その宣伝したいサイトに302で誘導して無用な負荷をかけて嫌がらせ…、と思ったけど誤認したときが厄介なのでダメだな。

#掲示板spam対策 #Web

せっかくだから、実験用に302を返すだけのページを用意してみたところ…

2006/09/17,14:48:10,69.41.171.138,"wmstream.libertyleague.com","-","-",GET,"/bbs/bbs.cgi","","1.1",302,302,"http://baku.homeunix.net/bbs/bbs.cgi"

2006/09/17,14:48:10,69.41.171.138,"wmstream.libertyleague.com","-","-",GET,"/bbs/bbs.txt","","1.1",200,0,"http://baku.homeunix.net/bbs/bbs.txt"

へぇ、302を追いかけるのね。

これを利用して、spammerからのアクセスだったら、その宣伝したいサイトに302で誘導して無用な負荷をかけて嫌がらせ…、と思ったけど誤認したときが厄介なのでダメだな。

#掲示板spam対策 #Web

* 掲示板spammeerのPOSTの投げ方

formを生成した時刻をtype=hiddenで記すようにしてみた。

結果、以下のことがわかった。

・フォームの内容は最初にGETしたときのを使い回す

・不明なhiddenは、その時のをそのまま送る

GETするのとPOSTするのとでホストを変えるのを逆手にとって、hiddenでホストに関する情報を入れておくのも手だな。

(ReadMore...)

結果、以下のことがわかった。

・フォームの内容は最初にGETしたときのを使い回す

・不明なhiddenは、その時のをそのまま送る

GETするのとPOSTするのとでホストを変えるのを逆手にとって、hiddenでホストに関する情報を入れておくのも手だな。

(ReadMore...)

* 掲示板spammerの削除パスワード

掲示板spam投稿ロボットによっては、POST時に削除パスワードを入れるのがある。削除パスワードがないと書き込み拒否される場合の対策だろうか?

どうやら、削除パスワード欄であるかどうかの判別は、"pass"とかの文字列かどうかで判断しているようだ。ダミーの<input type="text" name="pass">をclass="dummy"とでもして、cssで不可視にしておけば、排除の判断に使えそう。

不思議なことに、ランダム文字列じゃなくて固定文字列だったりある程度の規則性があったりする。何かあったときに消去を試みるためだろうか?

(ReadMore...)

どうやら、削除パスワード欄であるかどうかの判別は、"pass"とかの文字列かどうかで判断しているようだ。ダミーの<input type="text" name="pass">をclass="dummy"とでもして、cssで不可視にしておけば、排除の判断に使えそう。

不思議なことに、ランダム文字列じゃなくて固定文字列だったりある程度の規則性があったりする。何かあったときに消去を試みるためだろうか?

(ReadMore...)

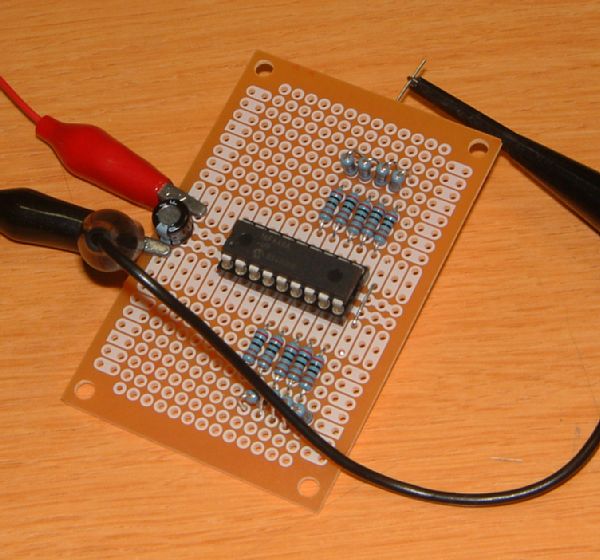

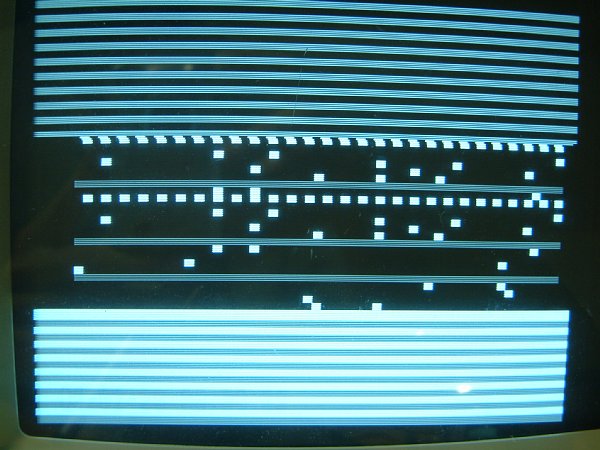

* レトロゲーム的グラフィック

…といっても、ファミコンどころではなく、インベーダーより前の話。

現状のスペック

横56ドット、24ライン

各ライン毎に1バイト割いて、前景色・背景色を8階調で指定できる

(手持ちのPIC16F648Aだと、VRAM形式ではこれが限界かな…?)

ちょっと灰色を表示できるだけで、白黒のみに比べて格段に表現力が上がると感じた。

灰色の直線は「床」とか「壁」に見立てることができる。各ライン毎に色を指定できるので、パレットアニメーションでスペースハリアー風の地面表現で疑似3Dものもいけるかも。

…とか、色々妄想できる。

#PIC #電子工作 #途中経過

現状のスペック

横56ドット、24ライン

各ライン毎に1バイト割いて、前景色・背景色を8階調で指定できる

(手持ちのPIC16F648Aだと、VRAM形式ではこれが限界かな…?)

ちょっと灰色を表示できるだけで、白黒のみに比べて格段に表現力が上がると感じた。

灰色の直線は「床」とか「壁」に見立てることができる。各ライン毎に色を指定できるので、パレットアニメーションでスペースハリアー風の地面表現で疑似3Dものもいけるかも。

…とか、色々妄想できる。

#PIC #電子工作 #途中経過

* PIC + R-2R D/A でビデオ出力

* てきとーな、DDSっぽい波形発生器

* 馬鹿なspam投稿ツール?

Apacheのログに、BBSへのPOSTを行ったもののエラーか何かで反映されていない、spammerからのアクセスが時折見られた。

ApacheのログにはPOST内容までは記録されないので、BBSのプログラムを少しいじってPOST内容を記録するようにして、その手のアクセスを待ち構えることにした。

で、やっとそんなアクセスが1件あったのだが…

本文空っぽ。URLとかを書き込もうとした形跡もなし。

何をやりたいのだろう?と思って、とりあえず"vovo@hotmail.com"をぐぐってみると…

どうやら、本文のtextareaのname属性が"body"じゃないと、本文と判断しないらしい。

…馬鹿?

ま、spammerが能無しなのはありがたいことだ。

とりあえずDSBLに登録されているOpenProxy経由のを弾いても稀にすり抜けて投稿されるのがまだあるので、そんな馬鹿な作者のツールばかりではないようだが。

#掲示板spam対策 #Web

ApacheのログにはPOST内容までは記録されないので、BBSのプログラムを少しいじってPOST内容を記録するようにして、その手のアクセスを待ち構えることにした。

で、やっとそんなアクセスが1件あったのだが…

rep_num 0 pass bsbl7822 do post name Helga data mail vovo@hotmail.com subj carpet-cleaning

本文空っぽ。URLとかを書き込もうとした形跡もなし。

何をやりたいのだろう?と思って、とりあえず"vovo@hotmail.com"をぐぐってみると…

どうやら、本文のtextareaのname属性が"body"じゃないと、本文と判断しないらしい。

…馬鹿?

ま、spammerが能無しなのはありがたいことだ。

とりあえずDSBLに登録されているOpenProxy経由のを弾いても稀にすり抜けて投稿されるのがまだあるので、そんな馬鹿な作者のツールばかりではないようだが。

#掲示板spam対策 #Web

* シリアルマウス

PC mouse info

http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/then/mytexts/mouse.html

更新:リンク変更

PIC K iT PS/2⇔シリアル マウスインターフェイス

http://members.jcom.home.ne.jp/irv/documents/sermouse/0511123_SirialMouse_manualB0.pdf

スクロールマウスのデータフォーマットの情報あり。その他にも色々参考になる。

比較的簡単なハードウェアとソフトウェアでWindows機(等)にマウス扱いされる自作ハードを繋げるのは魅力だが、Windows2000, XPでは電源ON時にしか認識されない(?)等、微妙に面倒が多いのが難点。

あと、近頃はシリアルポート搭載率が減少傾向。USB<->シリアル変換はシリアルマウスには対応していないのが多い。

#電子工作

http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/then/mytexts/mouse.html

更新:リンク変更

PIC K iT PS/2⇔シリアル マウスインターフェイス

http://members.jcom.home.ne.jp/irv/documents/sermouse/0511123_SirialMouse_manualB0.pdf

スクロールマウスのデータフォーマットの情報あり。その他にも色々参考になる。

比較的簡単なハードウェアとソフトウェアでWindows機(等)にマウス扱いされる自作ハードを繋げるのは魅力だが、Windows2000, XPでは電源ON時にしか認識されない(?)等、微妙に面倒が多いのが難点。

あと、近頃はシリアルポート搭載率が減少傾向。USB<->シリアル変換はシリアルマウスには対応していないのが多い。

#電子工作

* elm-chan.orgから弾かれる条件

いつの間にやら普通に見えるようになっていたのだが、また見れなくなった。

どうやら、掲示板へのアクセスがアクセス規制発動の鍵っぽい。SleipnirでShift+クリックで各書き込みをポンポンポン…とまとめて開いたのがまずかったようだ。そりゃ、秒間1アクセス以上になるから質の悪いロボットと誤認されても仕方ないか。

これを書いている途中で、「スレッド(展開)」モードがあることに気づいた。まとめて目を通すときにはこれを使えばよかったのか。

追記:

数日前から弾かれなくなってた。規制期間は2週間ぐらい?

追記:

うちの環境のDNSキャッシュが腐っていただけかも。悪いのはXP?ローカルのBIND?ルータ?ケーブルテレビ?

elm-chan.orgを閲覧できなくなった

http://baku.homeunix.net/WiKi/rnx/index.rb?1147794592.txt

#Web #電子工作

どうやら、掲示板へのアクセスがアクセス規制発動の鍵っぽい。SleipnirでShift+クリックで各書き込みをポンポンポン…とまとめて開いたのがまずかったようだ。そりゃ、秒間1アクセス以上になるから質の悪いロボットと誤認されても仕方ないか。

これを書いている途中で、「スレッド(展開)」モードがあることに気づいた。まとめて目を通すときにはこれを使えばよかったのか。

追記:

数日前から弾かれなくなってた。規制期間は2週間ぐらい?

追記:

うちの環境のDNSキャッシュが腐っていただけかも。悪いのはXP?ローカルのBIND?ルータ?ケーブルテレビ?

elm-chan.orgを閲覧できなくなった

http://baku.homeunix.net/WiKi/rnx/index.rb?1147794592.txt

#Web #電子工作